Aujourd’hui, les nouvelles les plus marquantes viennent des États-Unis.

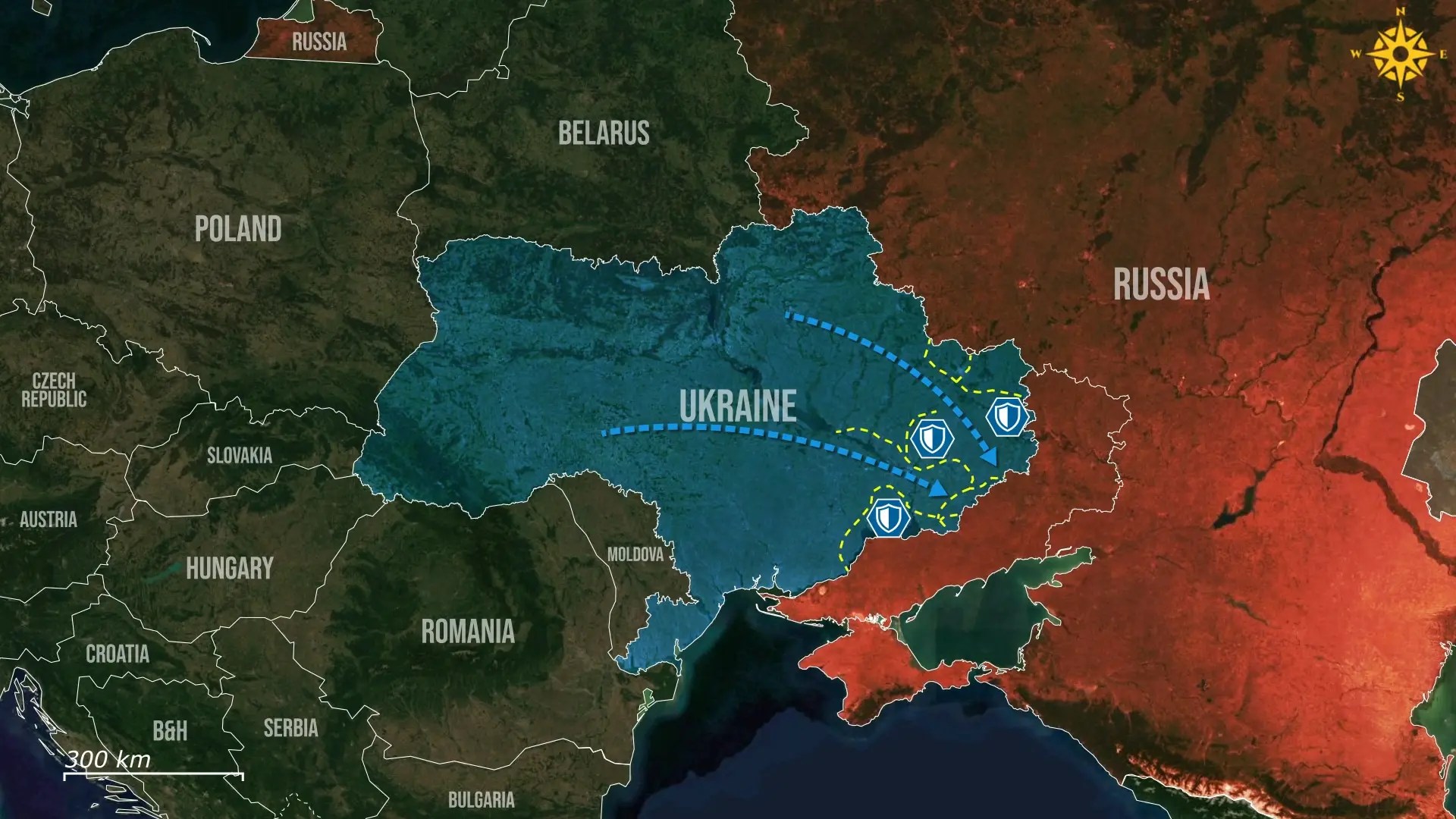

Ici, après des semaines de frappes russes d’une intensité record, le président Donald Trump a changé de position et a repris l’aide militaire américaine à l’Ukraine. Cette décision met fin à une pause de trois semaines qui avait retardé la livraison de systèmes de défense essentiels au moment même où les défenses aériennes ukrainiennes étaient poussées à leurs limites.

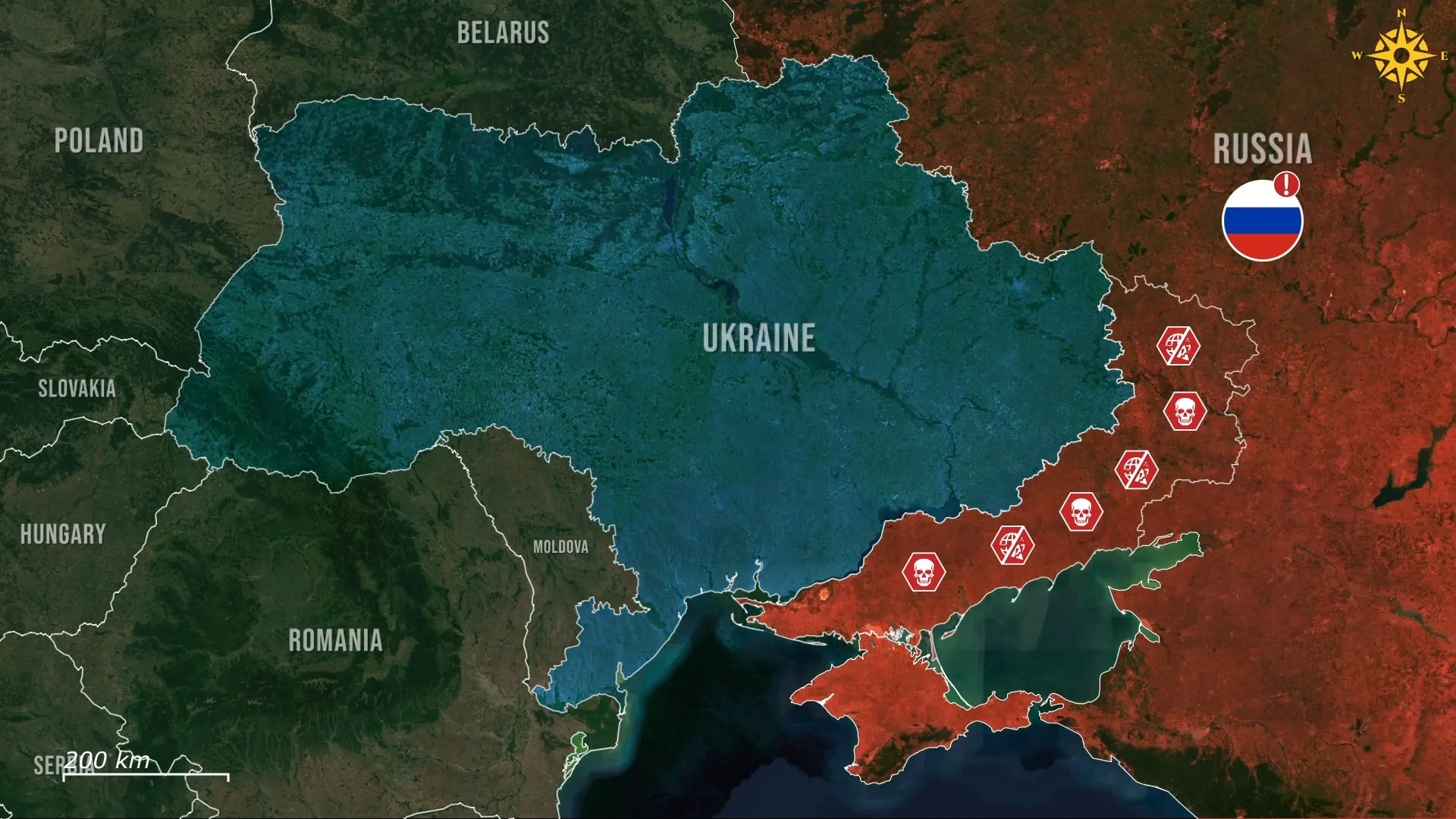

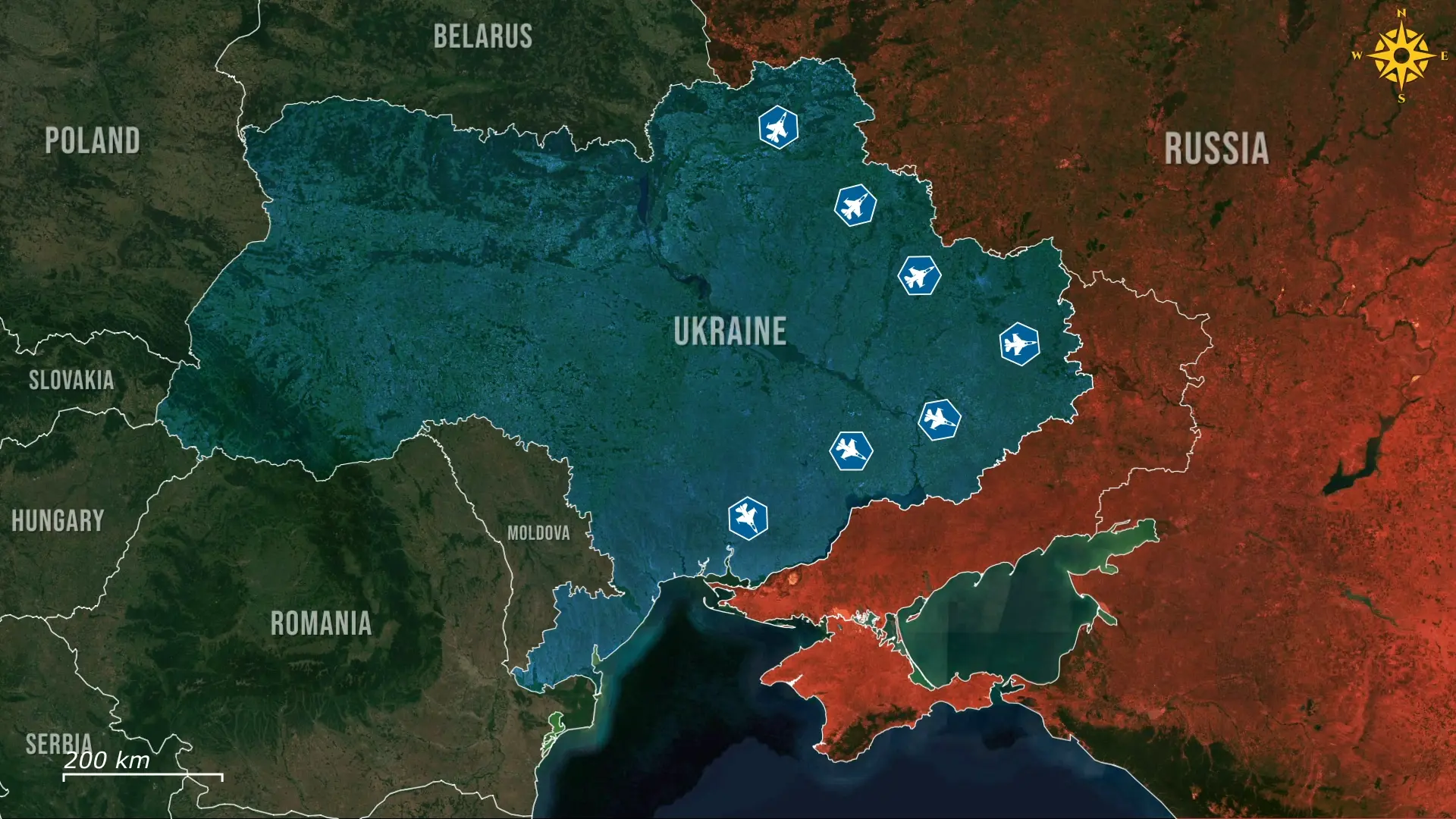

Le point culminant de cette pression a été atteint il y a quelques jours, lorsque la Russie a lancé la plus grande attaque aérienne de toute la guerre. Plus de 700 drones et missiles ont été tirés en une seule nuit, visant principalement des infrastructures énergétiques, des bases aériennes et des dépôts de munitions.

Les médias d’État russes ont affirmé qu’il s’agissait d’une opération coordonnée visant à démanteler l’effort de guerre ukrainien, mais la plupart des dégâts ont en réalité touché des infrastructures civiles. Plusieurs aérodromes ukrainiens ont subi des dommages mineurs, mais bon nombre des cibles militaires visées ont soit été manquées, soit interceptées. La défense aérienne ukrainienne affirme avoir abattu plus de 500 projectiles, dont presque tous les drones Shahed. Bien que certains missiles balistiques et de croisière aient réussi à passer, l’ampleur des destructions est restée bien en deçà de ce que le Kremlin avait probablement prévu.

Et ce calcul erroné pourrait bien se retourner contre Moscou. À l’origine, la pause de l’aide militaire américaine visait à ouvrir un espace pour la désescalade et à préserver son propre stock décroissant d’intercepteurs. Mais la réponse de la Russie a été d’escalader, non de ralentir. Comme mentionné dans un précédent rapport, la Russie augmente massivement sa production de drones et de missiles, cherchant à submerger les défenses ukrainiennes et à user la patience des Occidentaux.

Mais en lançant la plus grande frappe de la guerre alors que les discussions étaient au point mort, le Kremlin a montré clairement que son objectif n’était pas la négociation, mais la dévastation. Cette stratégie semble avoir convaincu le président Trump que retarder davantage ne ferait qu’inviter à de nouveaux bains de sang. L’agression de Moscou a finalement mis fin à la pause, forçant le retour de la question sur la table.

Ce qui a suivi a été un feu vert rapide pour la reprise des livraisons d’aide, avec un accent renouvelé sur les systèmes américains Patriot. Ces systèmes ne sont pas conçus pour intercepter des drones ; ils servent à contrer les missiles balistiques et de croisière, notamment les Iskander-M, Kinzhal, Kalibr et autres menaces à grande vitesse. Bien que les Patriots soient parmi les intercepteurs les plus performants au monde, le défi reste industriel : les États-Unis en produisent actuellement environ 550 par an et travaillent à doubler ce chiffre d’ici l’an prochain.

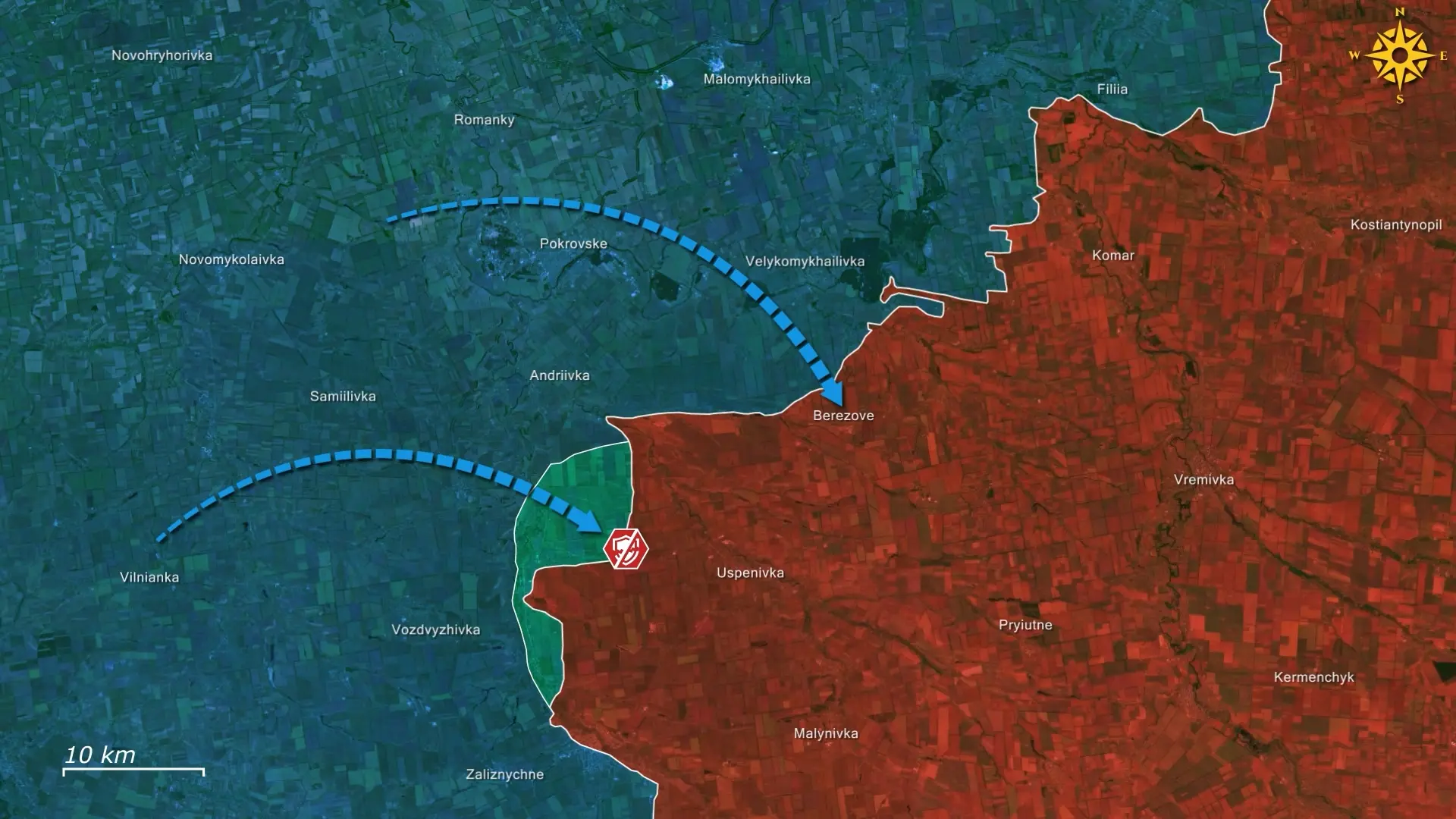

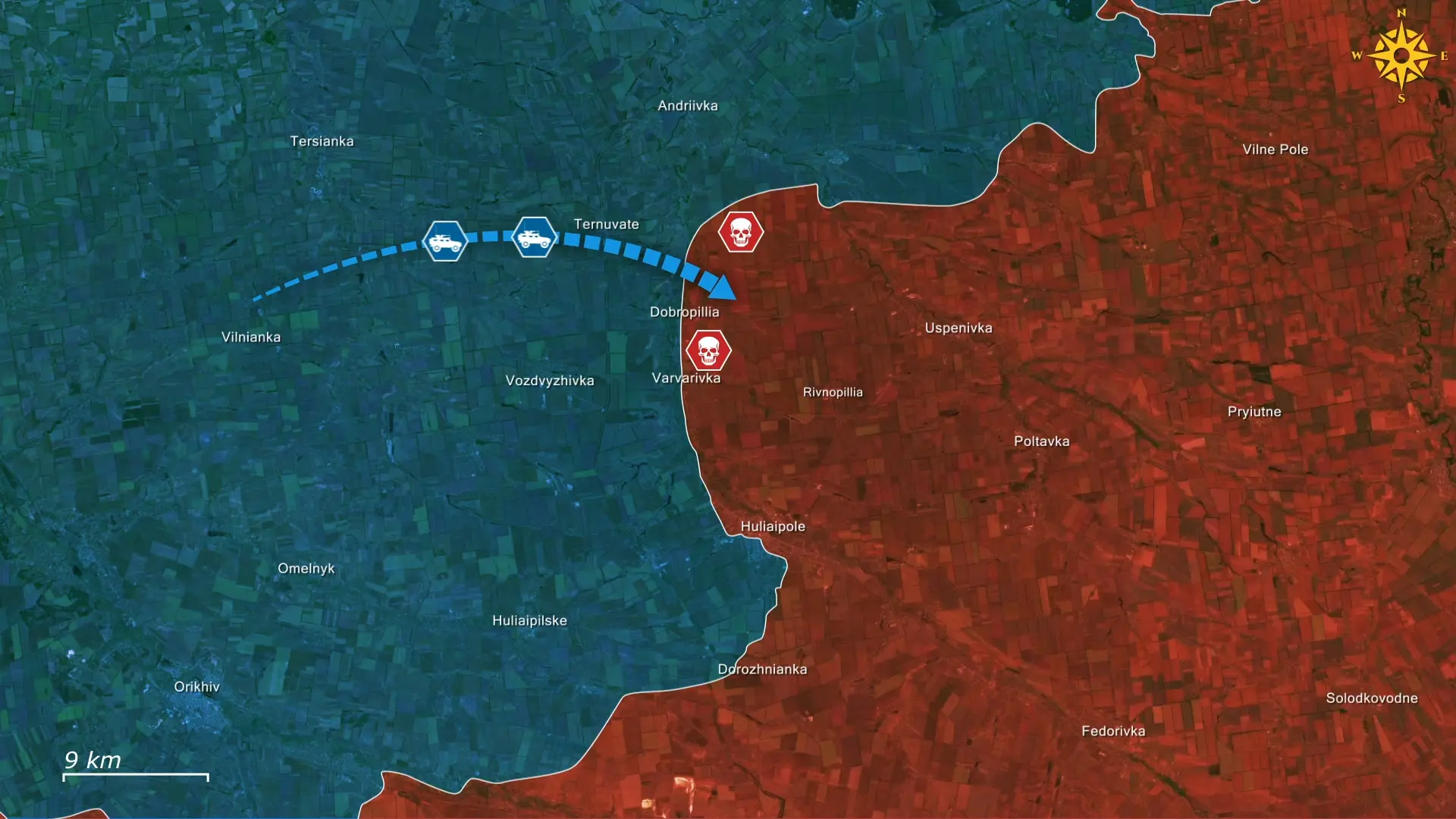

Lors des dernières frappes, la Russie n’a eu besoin que de quelques missiles par vague pour percer les défenses. Avec des systèmes ukrainiens déjà surchargés, ce sont les missiles balistiques et de croisière qui infligent les véritables dégâts, frappant réseaux électriques, centres de commandement et bases aériennes avec précision.

C’est pourquoi la disponibilité de Patriots est cruciale : même un seul missile qui passe peut neutraliser une centrale ou un poste de commandement. Mais la Russie, de son côté, continue d’accroître sa production de missiles. La véritable course se joue sur le nombre de missiles avancés que la Russie peut tirer par rapport au nombre d’intercepteurs que les alliés de l’Ukraine peuvent livrer à temps. Si cet équilibre bascule du mauvais côté, les infrastructures critiques tomberont et la domination aérienne russe s’accentuera.

Pour l’instant, les États-Unis conservent un avantage en termes de qualité et de capacité de production. Les pays de l’OTAN augmentent leurs cadences, tandis que l’Ukraine adapte ses défenses en combinant des systèmes moins coûteux — comme les Gepard et les intercepteurs à guidage laser à courte portée — avec des Patriots haut de gamme. Mais le problème reste celui des volumes : si les États-Unis envoient 100 intercepteurs et que la Russie tire 150 missiles de croisière ou balistiques, l’Ukraine ne pourra défendre qu’une partie des cibles. Le nouvel ensemble d’aide ne vise donc pas seulement à contrer la prochaine attaque, mais à acheter suffisamment de temps et de puissance de feu pour inverser la tendance avant l’hiver.

Dans l’ensemble, la stratégie de la Russie est brutale mais loin d’être subtile : accentuer la pression, provoquer des retards dans le soutien occidental, puis exploiter la brèche avec une puissance de feu concentrée. Mais cette fois, l’ampleur de l’offensive pourrait bien se retourner contre elle. En frappant alors que l’Occident hésitait encore, Moscou a peut-être surestimé ses cartes, poussant Washington et ses alliés à se réengager plus fermement. Pour l’Ukraine, c’est un sursis temporaire — mais aussi un avertissement : tant que la Russie pourra lancer ses attaques, aucune pause dans l’aide ne pourra jamais durer bien longtemps.

.jpg)

Commentaires