In letzter Zeit sind die ukrainischen Drohnenangriffe häufiger, koordinierter und schwieriger abzufangen geworden. Obwohl die russischen Streitkräfte alles Mögliche eingesetzt haben – von Handfeuerwaffen bis zu modernen Kampfjets –, bleiben die Erfolge dabei unbeständig. Doch hinter dieser Unbeständigkeit verbirgt sich ein tieferes Problem: Russlands Kampfjets wurden nie für diese Art von Krieg gebaut oder ausgerüstet.

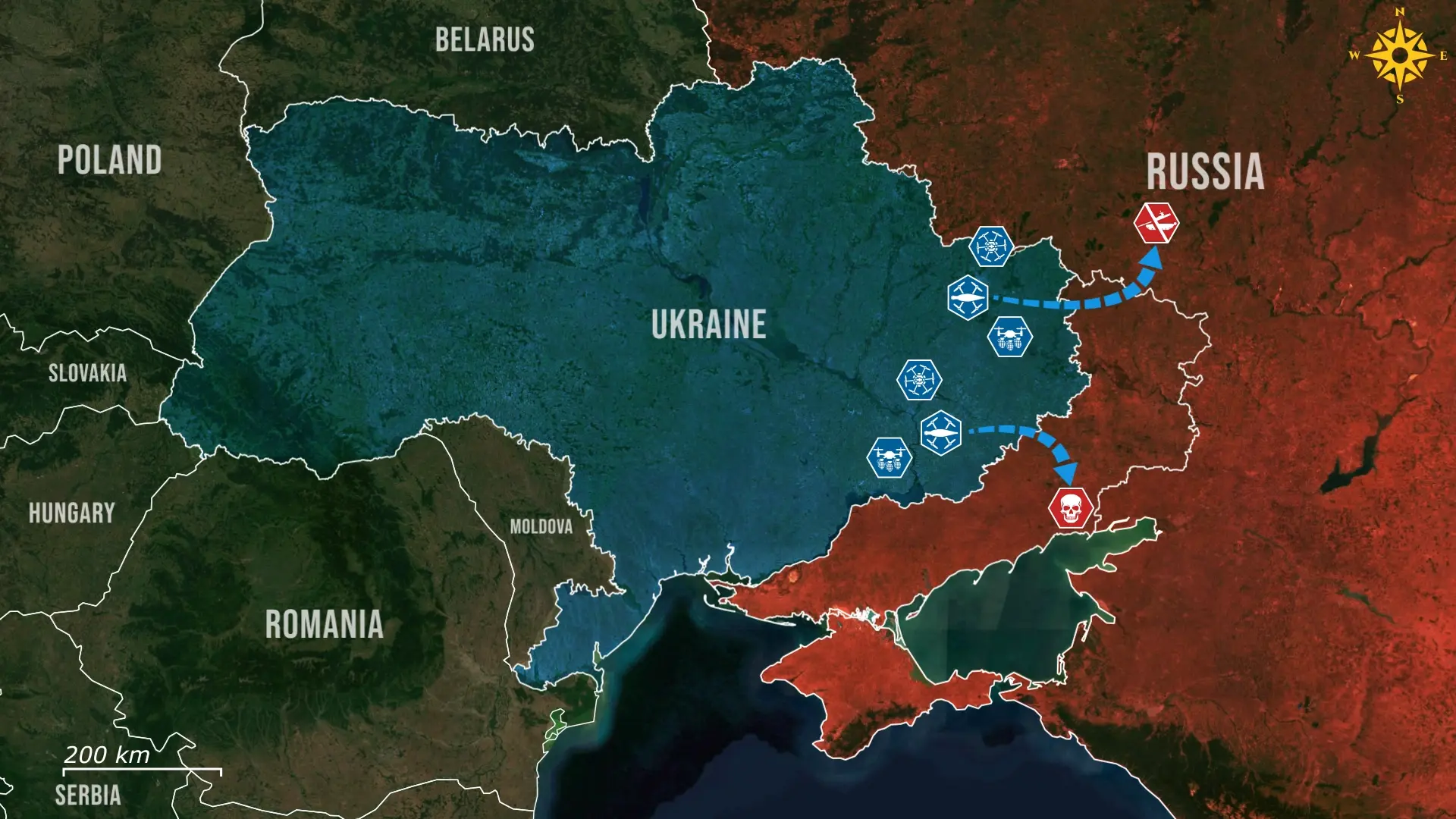

Die Ukraine intensiviert ihre Drohnenangriffe auf Ölinfrastruktur, Flugfelder, Luftabwehrstellungen und Rüstungsfabriken überall in Russland.

Um diese Angriffe zu stoppen, schickt Russland Abfangjäger wie die Su-30-SM und MiG-29 in die Luft, um anfliegende Drohnen zu bekämpfen. Die Jets greifen Ziele in niedriger Höhe mit Kanonenfeuer an, doch diese Improvisationen verdeutlichen das zugrunde liegende Problem.

Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, deren Flugzeuge mit Sniper-Advanced-Targeting-Pods ausgestattet sind, oder Frankreich mit dem Thales-Damocles-System, fehlt Russland ein weit verbreitet eingesetztes Äquivalent. Einige Zielerfassungspods wurden zwar in Syrien getestet und nach Algerien exportiert, doch sie sind im heimischen Einsatz äußerst selten. Das führt dazu, dass russische Piloten praktisch blind fliegen – besonders nachts oder bei schlechtem Wetter.

Ein auffälliges Beispiel ist Indien, das russische SU-30-Kampfjets betreibt, jedoch mit israelischen Litening-Zielsystemen ausrüstet, die Infrarotsensoren, Laserzielerfassung und Nachtsicht bieten.

Im Vergleich dazu verlassen sich russische Piloten immer noch häufig auf Helmvisiere und Sichtkontakt – was zeigt, dass Russland exportierte Kampfjets in leistungsfähigeren Varianten liefert, als es selbst im Einsatz hat.

Dieses Defizit ist teilweise auf Sanktionen zurückzuführen. Moderne Zielsysteme erfordern fortschrittliche Mikrochips, Wärmebildkameras und stabilisierte Optiken. Diese Komponenten sind schwer in großer Stückzahl im Inland herzustellen. Russland ist es zwar gelungen, einige Umgehungskäufe in asiatischen Ländern zu tätigen, doch nicht in ausreichendem Maß für eine Serienproduktion – zumal diese Bauteile auch für andere Waffensysteme benötigt werden. Noch wichtiger ist: Russlands Verteidigungsindustrie hat selbst vor dem Krieg keine Priorität auf die Entwicklung solcher Pods gelegt. Fortschrittliche Systeme wie das Sapsan-E wurden zurückgestellt oder verzögert, was zu begrenzten Produktionslinien führte – mit dem Ergebnis, dass Jets für risikoreiche Einsätze ohne moderne Sensorsysteme starten müssen.

Ein weiteres Problem liegt in Russlands langjähriger Tradition, robuste, einfache Ausrüstung gegenüber fortschrittlicher Technologie zu bevorzugen. In Syrien etwa warfen russische Bomber ungelenkte Bomben aus großer Höhe ab – oft mit geringer Genauigkeit.

Dies war kein Mangel an Möglichkeiten – bessere Zielsysteme wären vorhanden gewesen – sondern Ausdruck einer militärischen Doktrin, die auf einfache, widerstandsfähige Lösungen setzt. Dieses Denken zeigt sich auch in der Ukraine. Russische Jets sollen Berichten zufolge Drohnenziele selbst bei Tageslicht verfehlt haben.

Ein Beispiel ist ein Vorfall im Jahr 2023 bei Berdjansk, bei dem eine Su-30 mehrfach daran scheiterte, eine über einem Luftwaffenstützpunkt kreisende Quadcopter-Drohne abzufangen.

Mit diesen Einschränkungen greifen russische Piloten auf Waffen wie die R-73 zurück – eine infrarotgelenkte Kurzstreckenrakete für Luftkämpfe. Um sie einzusetzen, muss der Pilot das Ziel visuell erfassen, den Suchkopf ausrichten und eine Zielerfassung durchführen. Ohne Zielpods schrumpft die Einsatzreichweite drastisch. Die Jets müssen gefährlich nahe heranfliegen – was den Drohnen mehr Zeit gibt, auszuweichen oder ihre Mission zu beenden. Das verschwendet Zeit, Treibstoff und Munition und macht jede Abfangmission deutlich teurer und ineffizienter, als sie sein sollte. Selbst wenn der Treffer gelingt, ist es ein schlechtes Kostenverhältnis: Eine Rakete im Wert von 250.000 Dollar wird gegen eine Drohne im Wert von 20.000 Dollar eingesetzt.

Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass Russland bald mit der Massenproduktion solcher Zielsysteme beginnen wird. Stattdessen scheint Moskau verstärkt auf bodengestützte elektronische Kriegsführung, radargeführte Geschütze und gestaffelte Luftverteidigungssysteme zu setzen. Diese Systeme sind kosteneffizienter und erfordern keine sanktionierten Technologien – doch sie erfüllen nicht die Rolle von Jagdflugzeugen in der Luftverteidigung. Drohnen, die in Baumwipfelhöhe operieren, können sich durch Radarlücken schleichen, und Bodentruppen sind oft bereits die letzte Verteidigungslinie.

Insgesamt zeigt Russlands Versäumnis, seine Kampfjets mit modernen Zielsystemen auszurüsten, eine gefährliche Schwachstelle in der modernen russischen Kriegsführung und Luftverteidigung. Das Problem ist nicht nur, dass Drohnen durchkommen – es ist auch bezeichnend, dass Russland Kampfflugzeuge exportiert, die leistungsfähiger sind als die, die es selbst verwendet. Dies deutet auf ein tieferliegendes Problem hin – nicht nur technischer, sondern strategischer Natur. Ein Militär, das auf Robustheit statt auf technologische Raffinesse setzt, mag konventionelle Kriege durch reine Masse gewinnen – doch die moderne Drohnenkriegsführung erfordert etwas anderes: Weitsicht, Anpassungsfähigkeit und Effizienz. Wenn russische Jets ukrainische Langstreckendrohnen nicht zuverlässig aufhalten können, werden selbst die teuersten Kampfjets zu reaktiven Plattformen, die nur noch Schatten jagen. Und in einem Abnutzungskrieg ist das nicht nur ineffizient, sondern auch nicht durchzuhalten.

.jpg)

0 Kommentare