Aujourd’hui, les nouvelles les plus importantes viennent d’Europe.

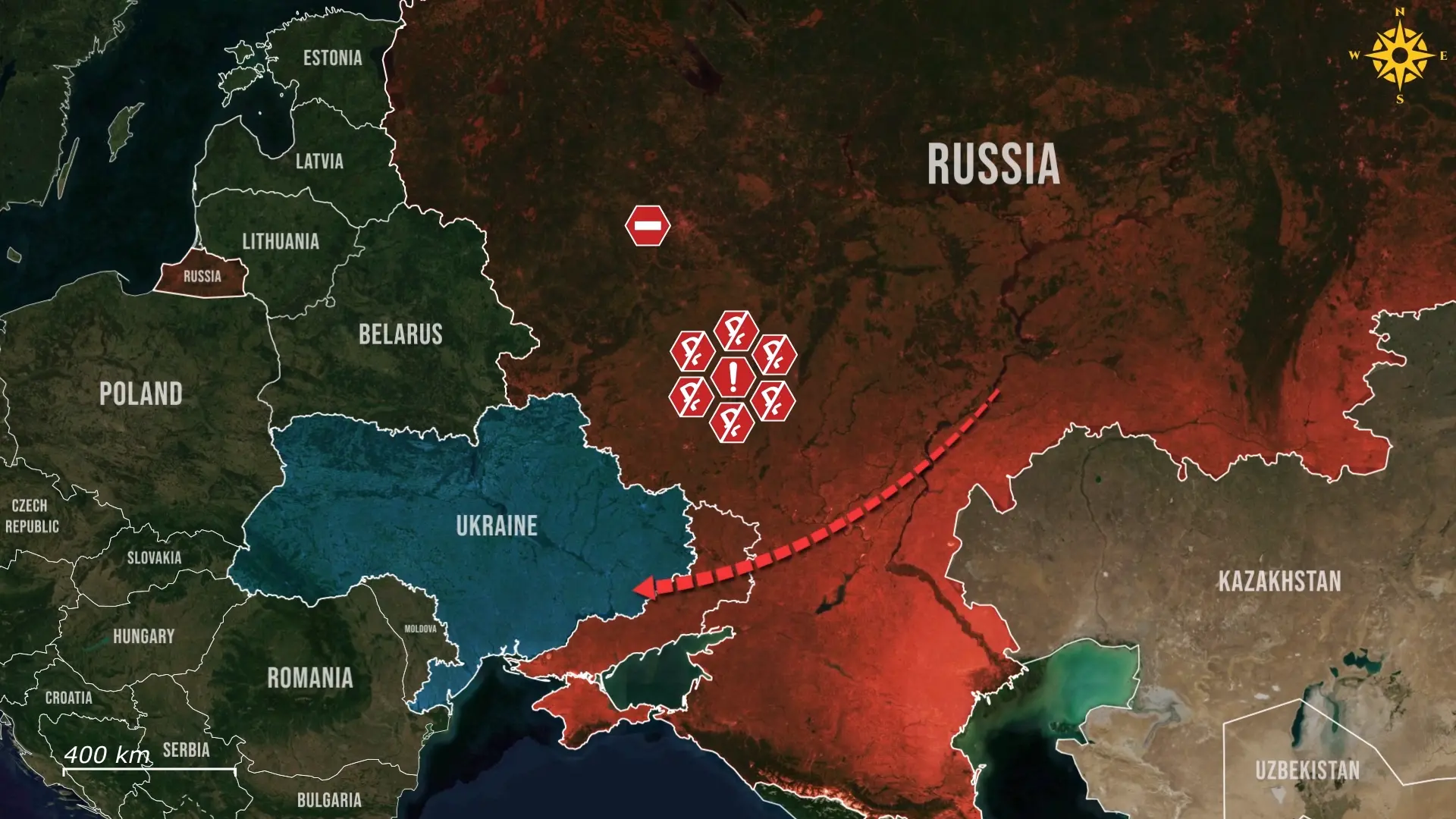

Partout sur le continent, les gouvernements se préparent à saisir ou à nationaliser les actifs énergétiques détenus par la Russie après que de nouvelles sanctions américaines ont contraint Lukoil à liquider ses avoirs étrangers. Ce qui a commencé comme le retrait d’une seule entreprise s’est transformé en un basculement continental, les gouvernements de Berlin à Belgrade se posant la même question : faut-il risquer les sanctions ou exproprier directement les infrastructures pétrolières russes.

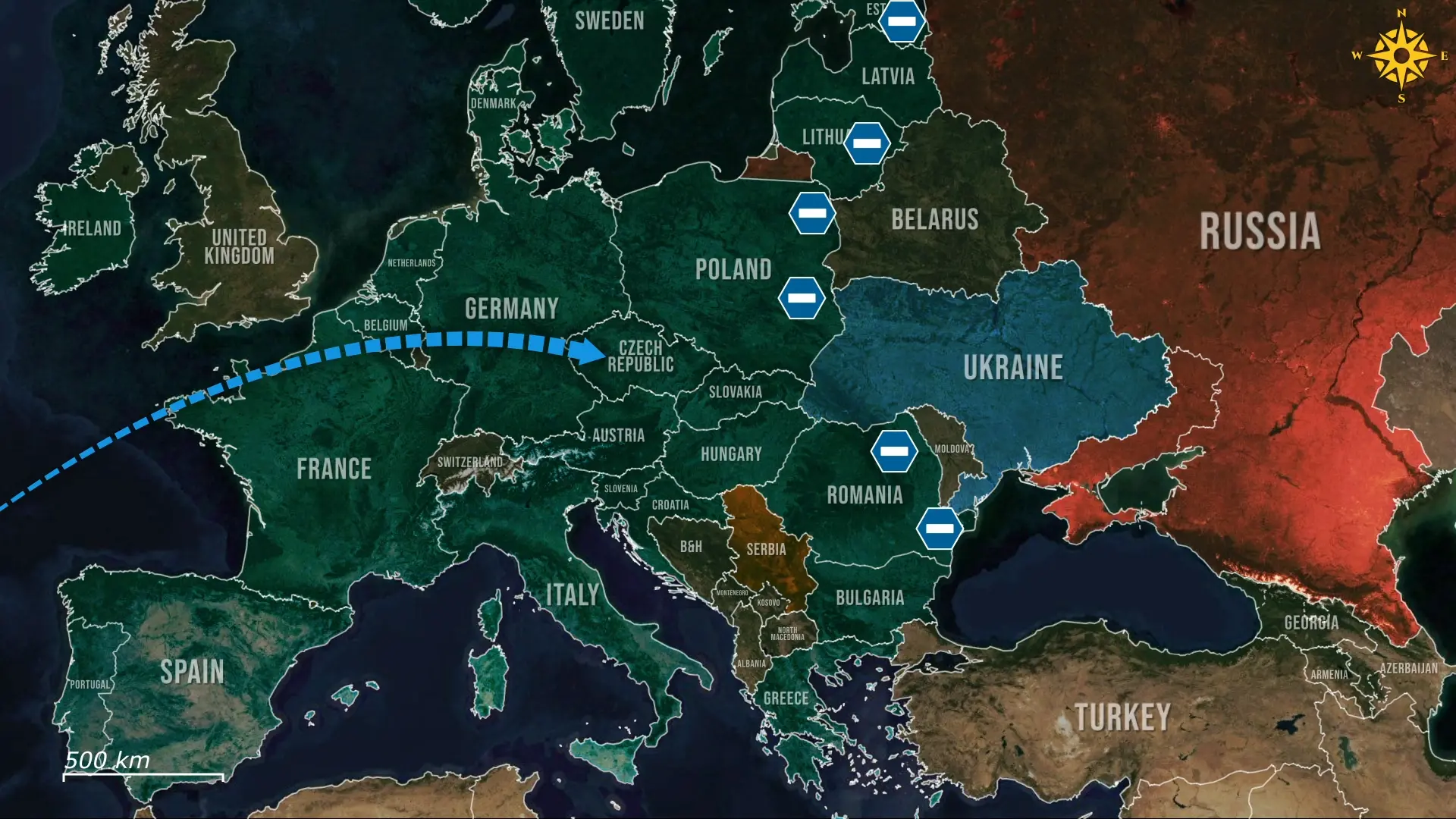

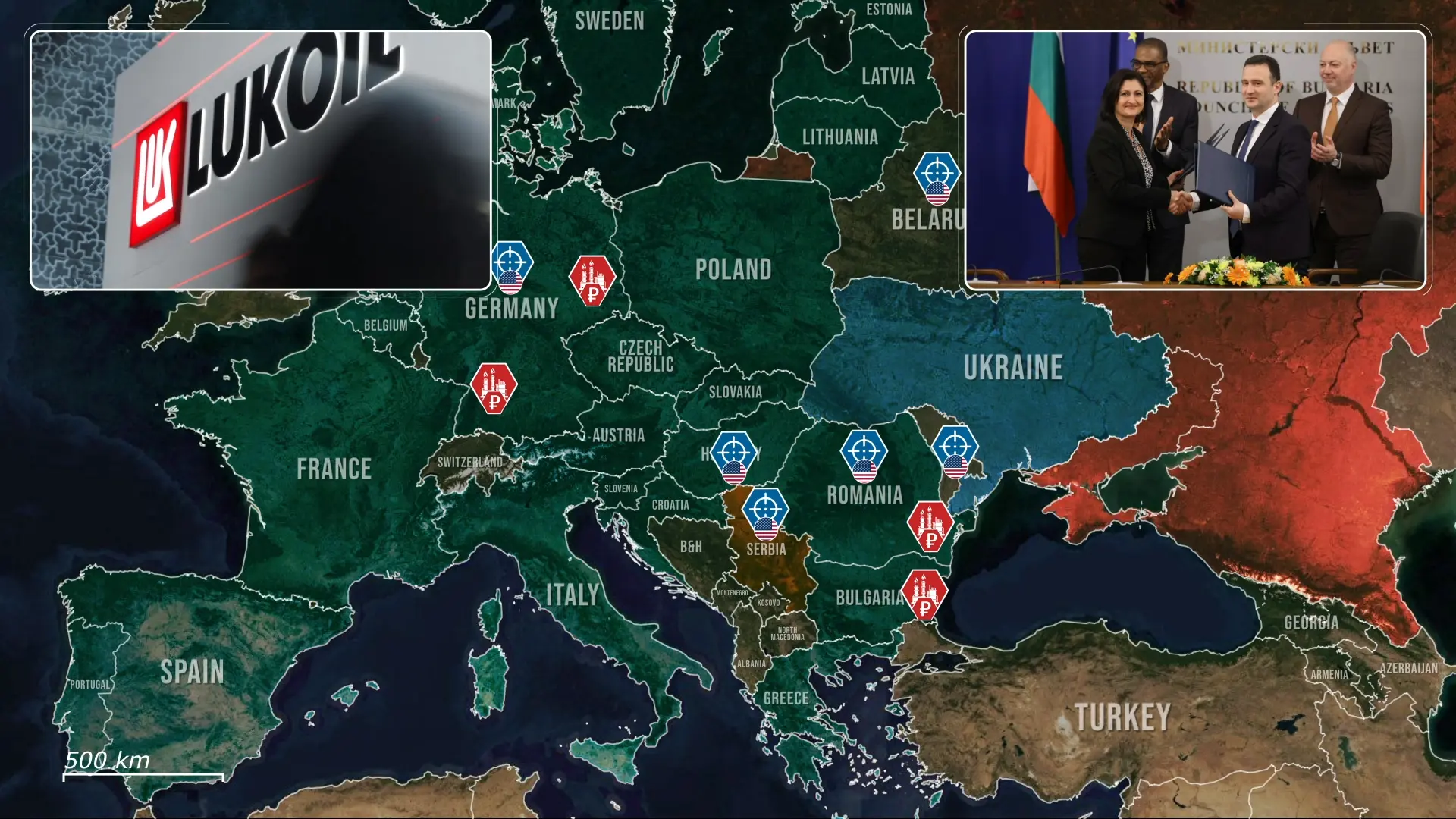

Les nouvelles sanctions de Washington figurent parmi les plus lourdes à ce jour, car elles visent toute entité européenne continuant à coopérer avec les filiales pétrolières russes, rendant la poursuite des activités à la fois juridiquement risquée et financièrement impossible. Comme évoqué dans les précédents rapports, Lukoil fut la première victime, contrainte de vendre ses raffineries en Bulgarie, en Roumanie, aux Pays-Bas et aux États-Unis. La présence européenne de l’entreprise représentait autrefois des milliards de revenus, mais son retrait rapide a créé un précédent : chaque raffinerie et distributeur contrôlé par la Russie en Europe est désormais sous examen. Pour éviter les sanctions secondaires, les gouvernements rédigent des mesures d’urgence allant de la nationalisation à la vente forcée.

L’Allemagne constitue le cas le plus significatif, car Berlin envisage la nationalisation complète de Rosneft Deutschland, qui contrôle les raffineries de Schwedt et de Karlsruhe, responsables d’environ un cinquième de l’approvisionnement en carburant du pays.

L’entreprise est sous tutelle de l’État depuis 2022, mais les nouvelles sanctions incitent le gouvernement à envisager une propriété publique permanente. Les responsables estiment que cette mesure est nécessaire pour protéger la sécurité énergétique et éviter qu’un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement ne sombre dans la paralysie financière. Schwedt à elle seule alimente la capitale et une grande partie de l’Allemagne de l’Est. Toute perturbation risquerait d’entraîner des pénuries, des manifestations et un contrecoup politique.

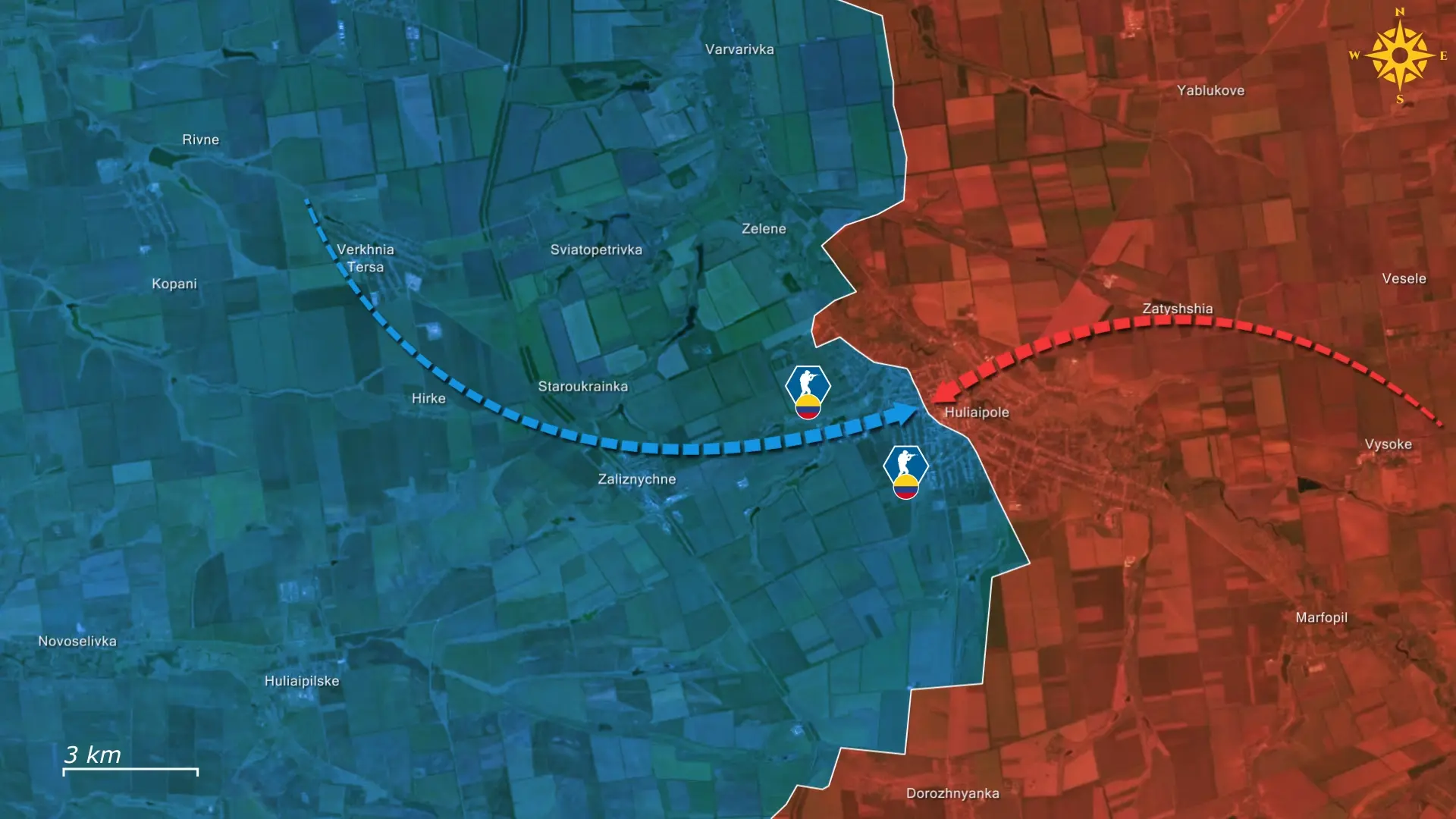

En Serbie, la crise est encore plus grave, car la compagnie pétrolière nationale NIS reste détenue à 56 % par des entités liées à Gazprom et fait désormais face à des sanctions secondaires américaines. Le département du Trésor a suspendu son accès au système bancaire international et a averti que les livraisons via l’oléoduc Janaf en Croatie s’arrêteraient tant que la question de la propriété russe ne serait pas réglée. Le président Aleksandar Vucic a reconnu que la nationalisation serait une solution de dernier recours, mais admet qu’il pourrait ne pas avoir d’autre choix. NIS fournit près de 10 % des revenus budgétaires de la Serbie, et sa raffinerie de Pancevo sera à court de pétrole d’ici quelques semaines sans accord. Une fermeture laisserait le pays sans carburant pour l’hiver, obligeant Belgrade à choisir entre survie économique et fidélité politique à Moscou.

Le cas de la Bulgarie suit une trajectoire similaire, mais avec une nuance stratégique : la raffinerie de Burgas, détenue par Lukoil et qui fournit environ 80 % du carburant national, était déjà en cours de vente dans le cadre du retrait global de Lukoil de ses actifs étrangers.

Sofia cherche désormais à tirer parti de la situation, se positionnant pour acheter la raffinerie, potentiellement à prix réduit, avant que les nouvelles sanctions américaines ne bloquent complètement la transaction. Le gouvernement a demandé à Washington une exemption temporaire afin de maintenir la stabilité des opérations, avertissant qu’une interruption pourrait provoquer des pénuries et des troubles. Pendant des années, Burgas symbolisait l’emprise économique de Moscou au sein de l’Union européenne. Elle pourrait bientôt devenir propriété d’État, acquise selon les conditions de l’Europe plutôt que celles de la Russie.

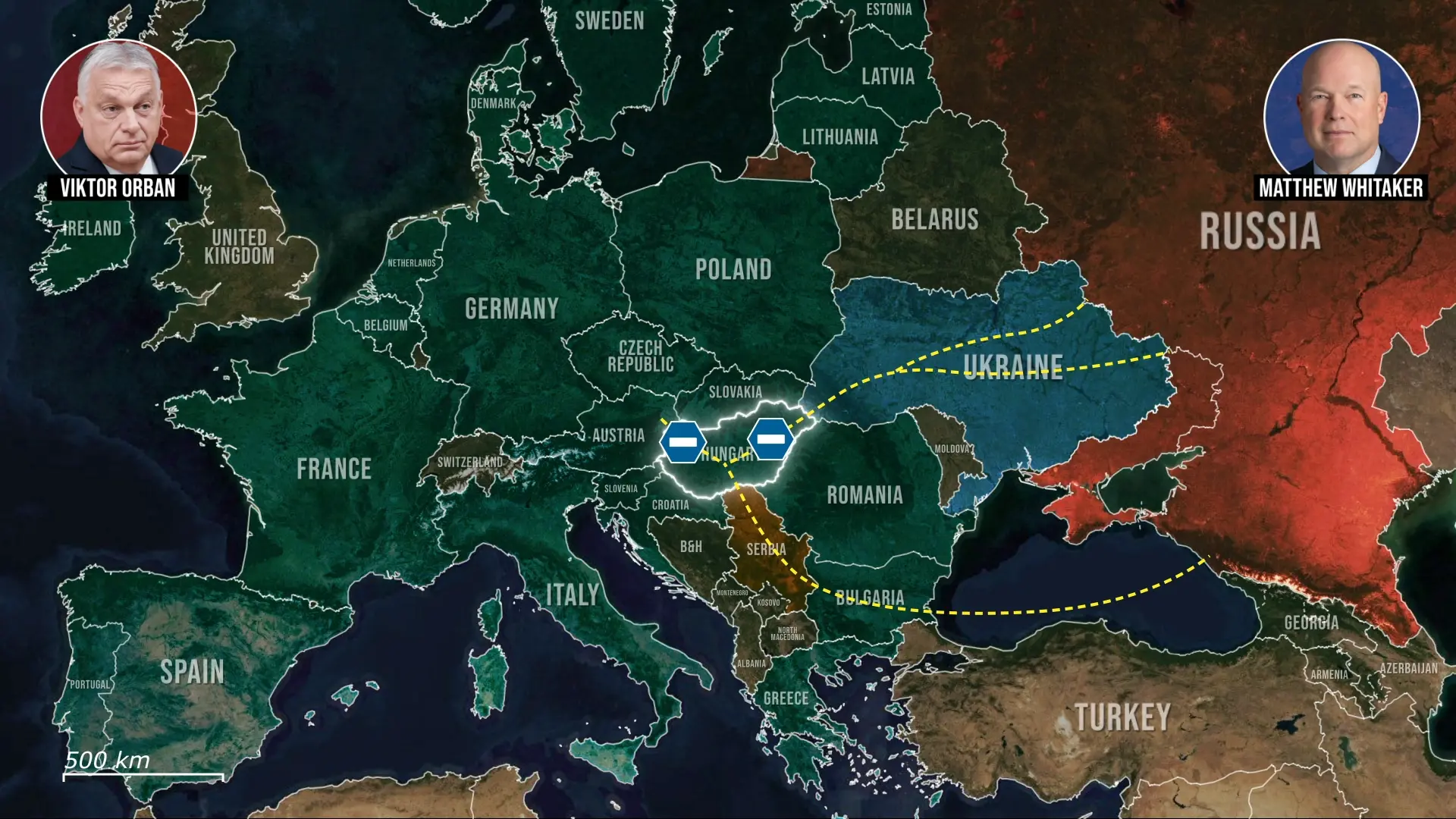

La Hongrie, en revanche, reste la plus réticente à agir, car le Premier ministre Viktor Orbán continue de renforcer ses liens énergétiques avec Moscou malgré les avertissements répétés de Washington et de Bruxelles. L’envoyé américain Matthew Whitaker a déclaré que Budapest ne devait pas bénéficier d’exemptions, soulignant que la Hongrie n’a pris aucune mesure concrète pour réduire sa dépendance au pétrole russe. Les responsables ont également averti que l’oléoduc alimentant la Hongrie en pétrole russe ne resterait pas ouvert indéfiniment. Au lieu de changer de cap, Orbán comptait rencontrer Trump à Washington pour solliciter une protection contre le régime de sanctions, une démarche qui souligne l’isolement croissant de la Hongrie dans la politique énergétique européenne.

Pour l’Europe, cette vague de nationalisations représente une consolidation stratégique de sa souveraineté énergétique. Les derniers vestiges de l’empire énergétique de Moscou — ses raffineries, ses dépôts et ses réseaux de distribution — sont en train d’être démantelés. Autrefois perçus comme des éléments vitaux d’un marché énergétique commun, ils sont désormais considérés comme des risques pour la sécurité nationale. Pour la Russie, les conséquences seront durables : des entreprises comme Lukoil, Rosneft et Gazprom Neft, qui ont passé des décennies à s’étendre sur le continent pour accroître leur influence et leurs revenus en devises fortes, voient leur pouvoir s’évaporer presque du jour au lendemain.

Dans l’ensemble, la vague de nationalisations européennes marque la fin de la domination énergétique russe qui durait depuis des décennies. Chaque raffinerie saisie et chaque partenariat dissous isole un peu plus Moscou, transformant les sanctions d’un simple outil financier en un réalignement structurel. La dépendance de l’Europe s’est muée en contrôle, tandis que les anciens actifs russes deviennent les symboles de son recul hors du continent.

.jpg)

Commentaires