Oggi, le notizie più importanti provengono dall’Europa.

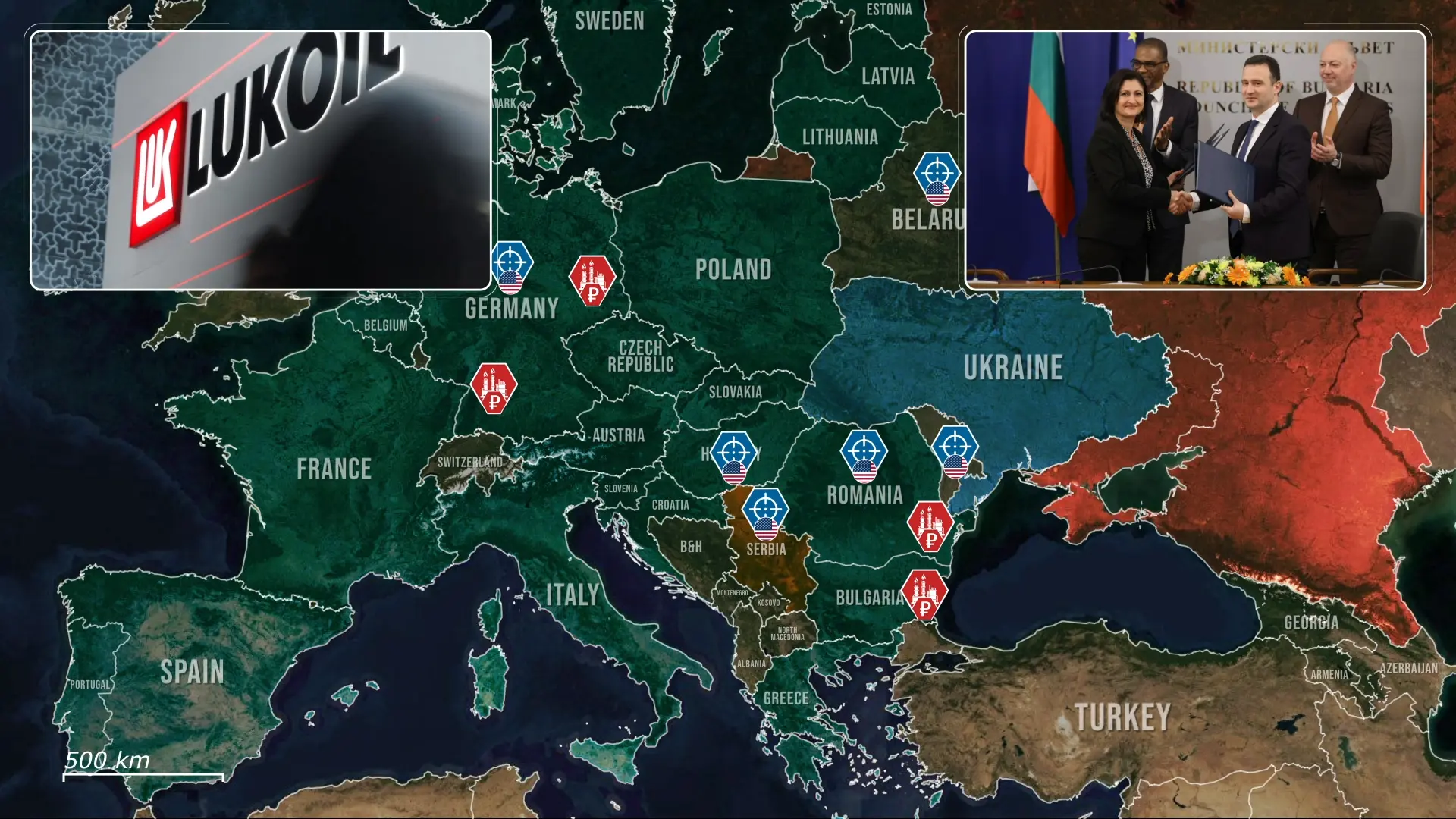

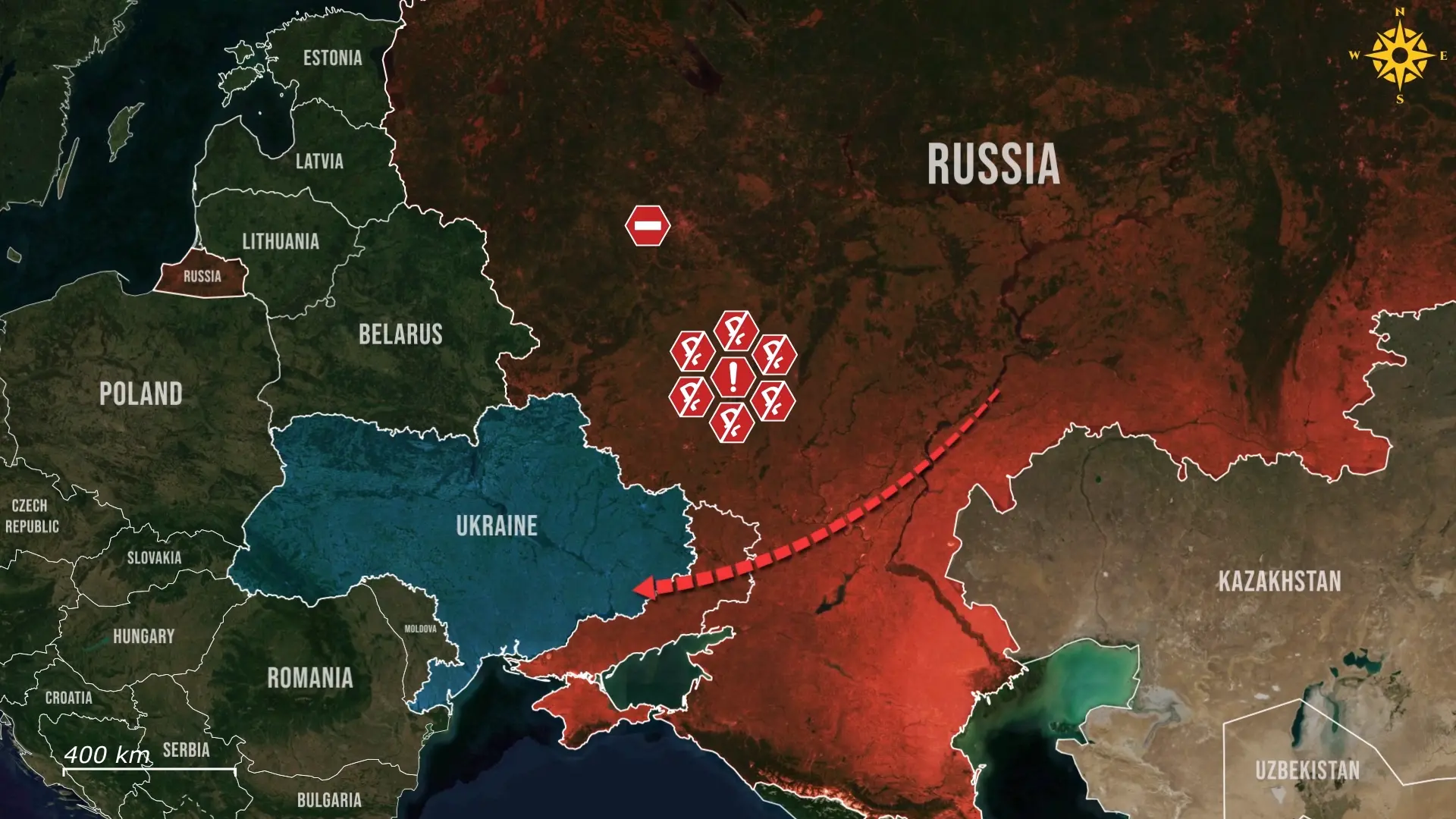

Qui, i governi di tutto il continente si stanno preparando a sequestrare o nazionalizzare le attività energetiche di proprietà russa, dopo che nuove sanzioni statunitensi hanno costretto Lukoil a liquidare i suoi asset esteri. Quello che era iniziato come un ritiro di una singola azienda è evoluto in un cambiamento continentale, con governi da Berlino a Belgrado che si trovano di fronte alla stessa domanda: rischiare sanzioni o espropriare direttamente le infrastrutture petrolifere russe.

Le nuove sanzioni di Washington sono tra le più incisive fino ad oggi, poiché mirano a qualsiasi entità europea che collabori ancora con le filiali russe del petrolio, rendendo le operazioni continue legalmente rischiose e finanziariamente impossibili. Come riportato nei precedenti aggiornamenti, Lukoil è stata la prima vittima, costretta a vendere le sue raffinerie in Bulgaria, Romania, Paesi Bassi e Stati Uniti. La presenza europea dell’azienda rappresentava un fatturato di miliardi, ma il suo rapido ritiro ha fissato un precedente; ora ogni raffineria e distributore sotto controllo russo in Europa è sotto revisione. Per evitare sanzioni secondarie, i governi stanno preparando misure d’emergenza che vanno dalla nazionalizzazione alla vendita forzata.

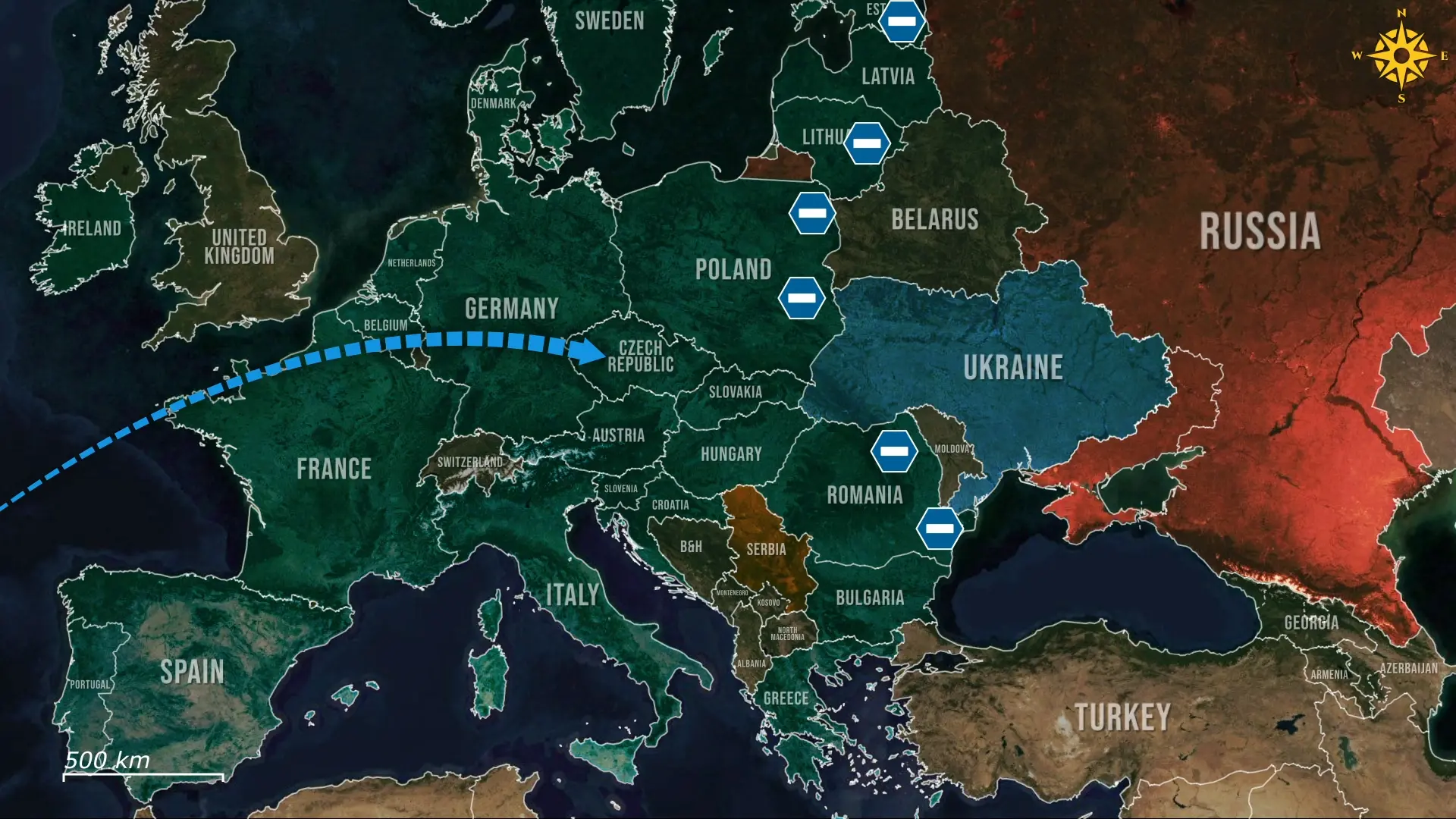

La Germania rappresenta il caso più significativo, poiché Berlino sta valutando la nazionalizzazione completa di Rosneft Deutschland, che controlla le raffinerie di Schwedt e Karlsruhe, strutture responsabili di circa un quinto dell’approvvigionamento di carburante del Paese.

L’azienda è sotto amministrazione governativa dal 2022, ma le nuove sanzioni stanno spingendo il governo a considerare la proprietà statale permanente. I funzionari sostengono che la mossa sia necessaria per proteggere la sicurezza e impedire che un nodo chiave della catena di approvvigionamento finisca in paralisi finanziaria. Solo Schwedt fornisce carburante alla capitale e a gran parte della Germania orientale. Qualsiasi interruzione lì comporterebbe rischi di carenze, proteste e ripercussioni politiche.

In Serbia, la crisi è ancora più grave, poiché la compagnia petrolifera nazionale NIS rimane per il 56% di proprietà di entità legate a Gazprom e ora affronta sanzioni secondarie statunitensi. Il Dipartimento del Tesoro ha sospeso l’accesso al sistema bancario internazionale e ha avvertito che le forniture tramite il gasdotto Janaf in Croazia si interromperanno se non sarà risolta la proprietà russa. Il presidente Aleksandar Vucic ha riconosciuto che la nazionalizzazione è l’ultima risorsa, ma ammette di poter non avere scelta. NIS fornisce quasi il dieci percento delle entrate di bilancio della Serbia, e la sua raffineria di Pancevo esaurirà il petrolio entro poche settimane se non si raggiunge un accordo. Un blocco lascerebbe il Paese senza carburante in inverno, costringendo Belgrado a scegliere tra sopravvivenza economica e legami politici con Mosca.

Il caso della Bulgaria segue una traiettoria simile, con una sfumatura strategica, poiché la raffineria di Burgas, di proprietà Lukoil e responsabile di circa l’80% del carburante nazionale, era già in preparazione per la vendita come parte del ritiro più ampio di Lukoil dagli asset esteri.

Ora, Sofia si sta muovendo per approfittare della situazione, posizionandosi per acquistare la raffineria, potenzialmente a un prezzo scontato, prima che le nuove sanzioni USA congelino completamente l’operazione. Il governo ha richiesto a Washington una deroga temporanea per mantenere stabili le operazioni, avvertendo che qualsiasi interruzione potrebbe scatenare carenze e disordini. Per anni, Burgas ha simboleggiato la presenza economica di Mosca all’interno dell’Unione Europea. Ora potrebbe diventare proprietà statale, acquisita alle condizioni europee e non russe.

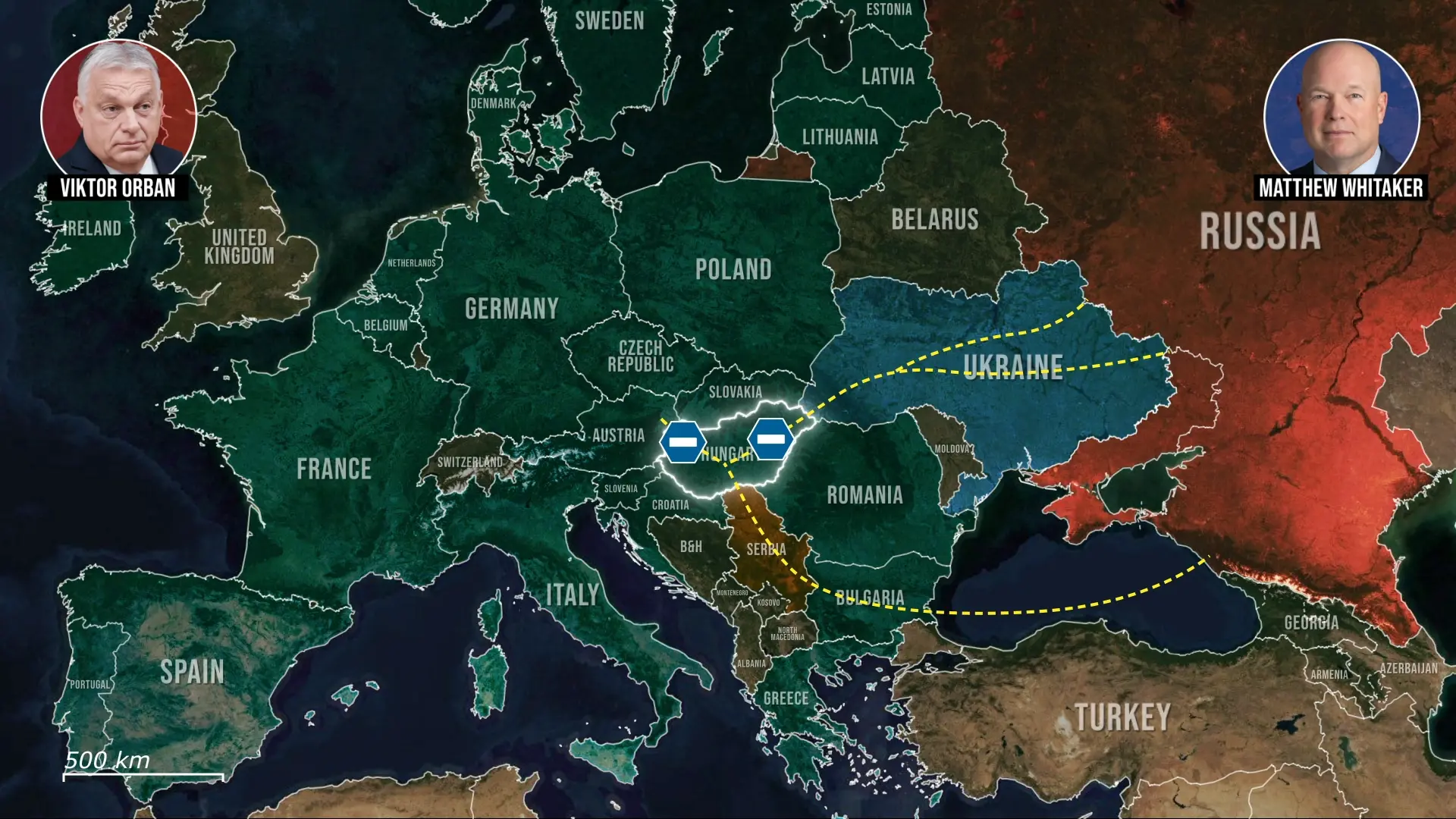

L’Ungheria, invece, rimane la più riluttante ad agire, poiché il primo ministro Viktor Orban continua a approfondire i legami energetici con Mosca, nonostante i ripetuti avvertimenti di Washington e Bruxelles. L’inviato statunitense Matthew Whitaker ha dichiarato che Budapest non dovrebbe ricevere eccezioni alle sanzioni, come sostenuto dai funzionari ungheresi, osservando che l’Ungheria non ha intrapreso passi attivi per ridurre la dipendenza dal greggio russo. I funzionari avevano persino avvertito che il gasdotto che fornisce petrolio russo all’Ungheria non rimarrà aperto indefinitamente. Invece di cambiare rotta, il piano di Orban era incontrare Trump a Washington per cercare protezione dal regime sanzionatorio, un appello che evidenzia l’isolamento crescente dell’Ungheria nella politica energetica europea.

Per l’Europa, l’ondata di nazionalizzazioni rappresenta una consolidazione strategica della sovranità energetica. Gli ultimi resti dell’impero energetico di Mosca, raffinerie, depositi e reti di distribuzione, vengono smantellati. Una volta considerate collegamenti vitali in un mercato energetico condiviso, ora sono trattate come rischi per la sicurezza nazionale. Per la Russia, le conseguenze sono durature, poiché aziende come Lukoil, Rosneft e Gazprom Neft hanno speso decenni per espandersi in tutto il continente al fine di ottenere leva politica e entrate in valuta forte. Tale influenza sta svanendo quasi da un giorno all’altro.

Nel complesso, la spinta alla nazionalizzazione europea segna la fine del dominio russo decennale nel settore energetico. Ogni raffineria sequestrata e ogni partnership dissolta isolano ulteriormente Mosca, trasformando le sanzioni da pressione finanziaria a riallineamento strutturale, mentre la dipendenza europea si trasforma in controllo e gli ex asset russi diventano simboli del ritiro della Russia dal continente.

.jpg)

Commenti