Aujourd’hui, les nouvelles les plus importantes viennent de la Fédération de Russie.

Ici, les plus grandes compagnies pétrolières russes ont abandonné, Lukoil annonçant qu’elle vendra l’ensemble de ses actifs à l’étranger après que de nouvelles sanctions des États-Unis ont rendu impossible la poursuite de ses activités à l’international. Cette décision, prise dans la semaine qui a suivi l’adoption de ces mesures de blocage, montre que même le plus grand acteur privé du secteur pétrolier russe ne peut plus se protéger de l’étau croissant des restrictions financières.

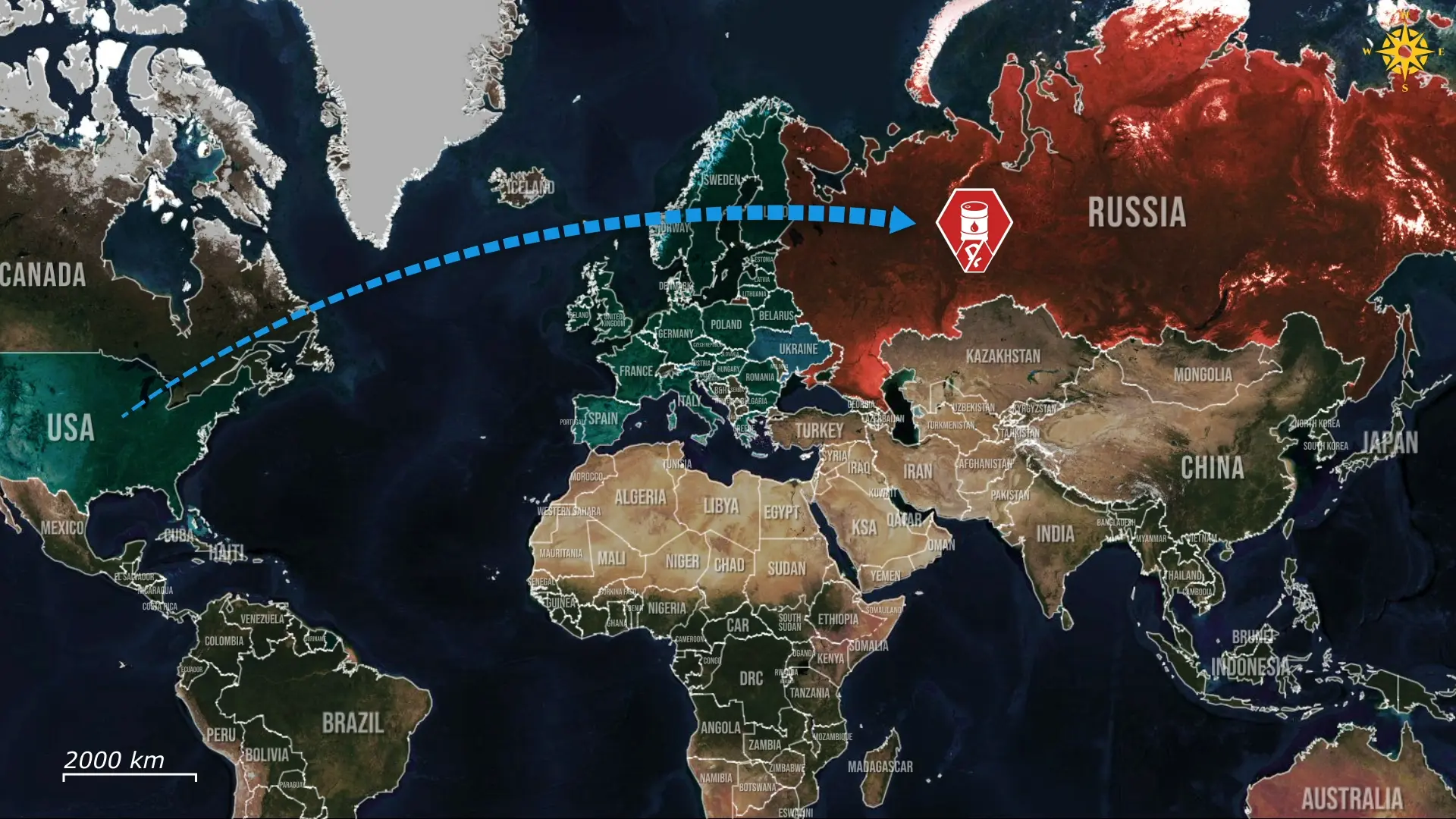

Pour Lukoil, cela marque la fin de trois décennies d’expansion mondiale, alors que l’entreprise va céder ses réseaux de services et de distribution aux États-Unis, ses actifs de raffinage aux Pays-Bas, en Roumanie et en Bulgarie, ainsi que ses projets de production pétrolière en Irak et aux Émirats arabes unis. L’ampleur est énorme : la raffinerie Neftochim de Burgas en Bulgarie seule traite près de dix millions de tonnes de brut par an, tandis que l’usine Petrotel en Roumanie et la raffinerie de Zeeland aux Pays-Bas portent la capacité totale européenne de l’entreprise à près de quinze millions de tonnes annuelles, donnant à Lukoil l’un des portefeuilles de raffinage étrangers les plus importants de toutes les compagnies pétrolières russes. Aux États-Unis, Lukoil avait construit un réseau conséquent de stations à New York, New Jersey et Pennsylvanie, générant des revenus en dollars stables même lorsque les sanctions frappaient d’autres secteurs.

Ces actifs constituaient ensemble une bouée de sauvetage en devises fortes, permettant à l’entreprise de maintenir sa production et de moderniser ses raffineries en Russie.

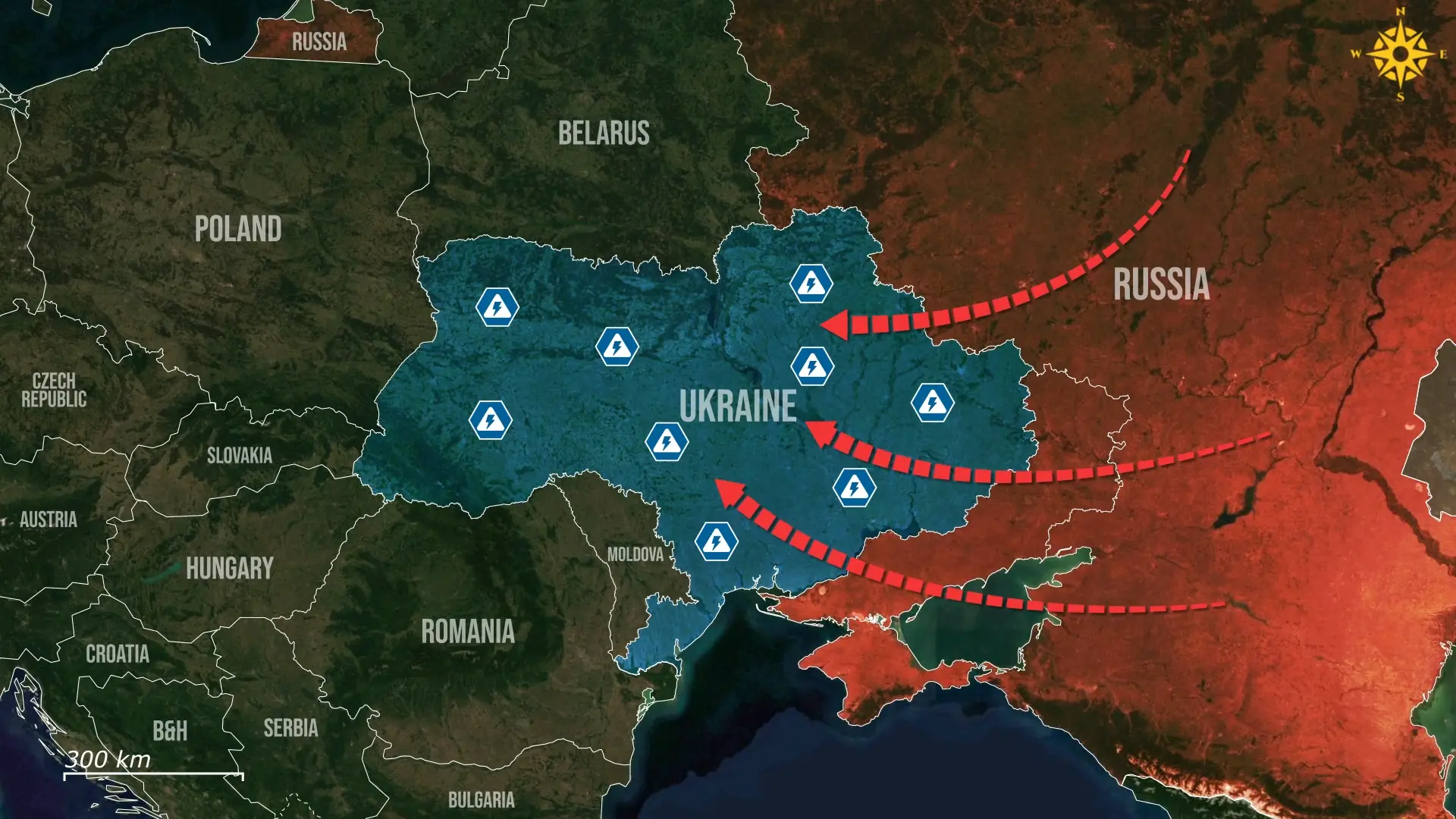

Sur le plan national, Lukoil reste l’une des pierres angulaires de l’industrie pétrolière russe. Ses champs amont en Sibérie occidentale, dans le bassin de Tiam-Petchora et sur le plateau caspien alimentent cinq raffineries nationales — Nizhny Novgorod, Volgograd, Perm, Ukhta et des usines régionales plus petites — qui traitent ensemble des dizaines de millions de barils de brut chaque année. Ces installations fournissent du diesel, du carburant aviation et des lubrifiants soutenant directement la logistique de guerre russe. La perte des opérations de raffinage et de distribution à l’étranger ne freine pas cette production, mais supprime un coussin externe : moins de points de vente à l’international signifie moins de flexibilité pour mélanger, stocker et vendre les produits sur des marchés non sanctionnés, resserrant le cercle financier autour des exportations de l’entreprise.

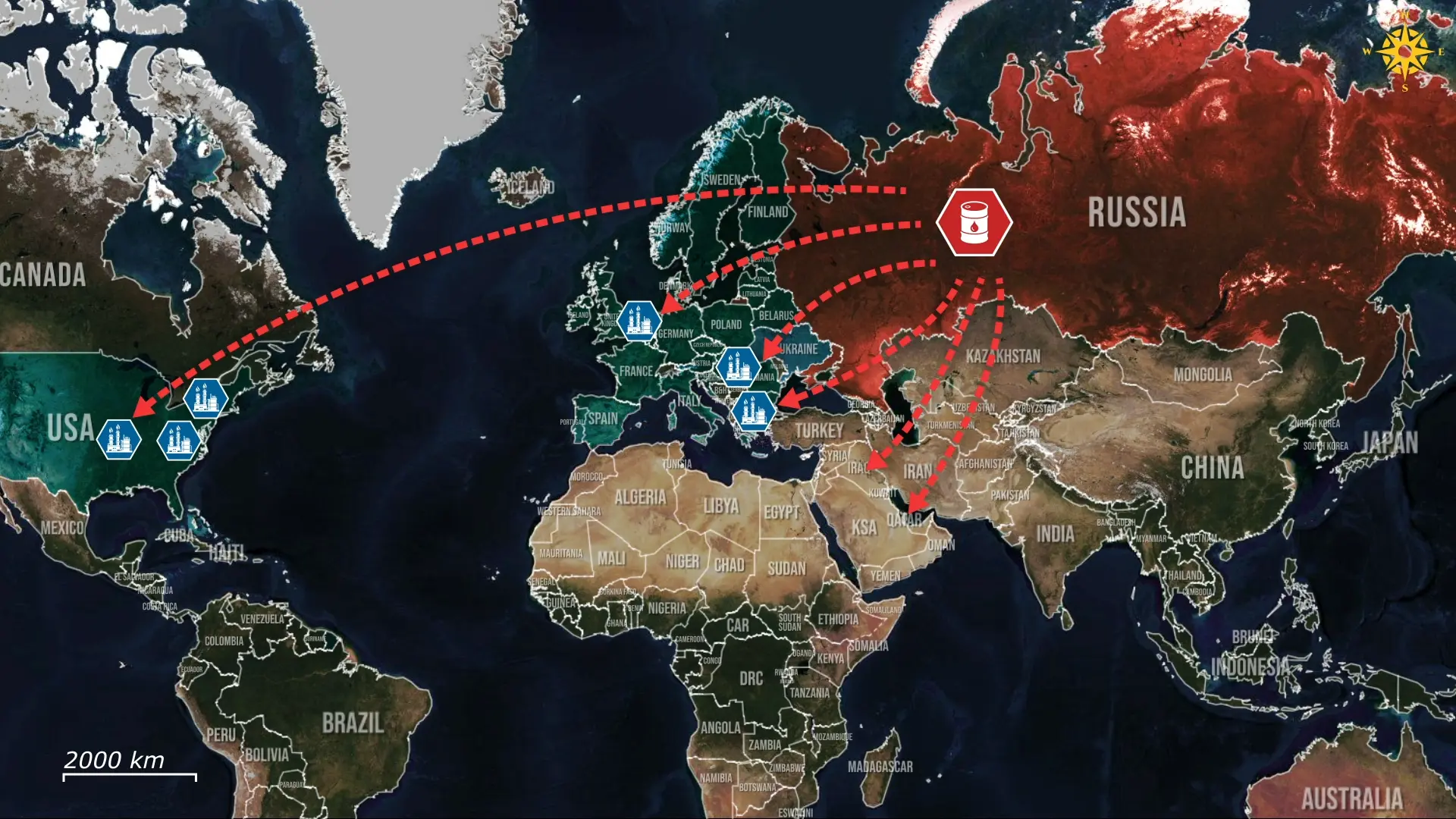

Le déclencheur de ce retrait soudain a été le nouveau paquet de sanctions du Trésor américain publié fin octobre, qui a placé Lukoil et ses filiales sous statut de blocage complet. L’ordre gelait les transactions en dollars et en euros et accordait un délai d’un mois aux partenaires et contreparties occidentaux pour résilier leurs contrats avec Lukoil avant l’entrée en vigueur totale des sanctions. En pratique, ce délai est sans effet, car les assureurs bancaires occidentaux et les compagnies de transport maritime se retirent immédiatement dès qu’une entreprise est inscrite sur la liste noire, la laissant incapable de transférer des fonds, d’assurer des cargaisons ou même de payer son personnel dans les juridictions étrangères.

En conséquence, le cours de l’action a chuté de plus de douze pour cent en quatre jours de bourse, et les acheteurs potentiels savent bien que l’entreprise doit vendre à prix réduit, ce qui laisse peu de marge de négociation. Pour une raffinerie comme Burgas, une marge typique de dix dollars par baril sur environ soixante millions de barils par an implique plus d’un demi-milliard de dollars de bénéfice brut annuel. En prenant en compte tous les actifs étrangers de Lukoil, depuis ses réseaux de distribution en Europe et aux États-Unis jusqu’aux projets de raffinage et amont au Moyen-Orient, l’entreprise a perdu l’accès à environ quatre à cinq milliards de dollars de revenus presque du jour au lendemain.

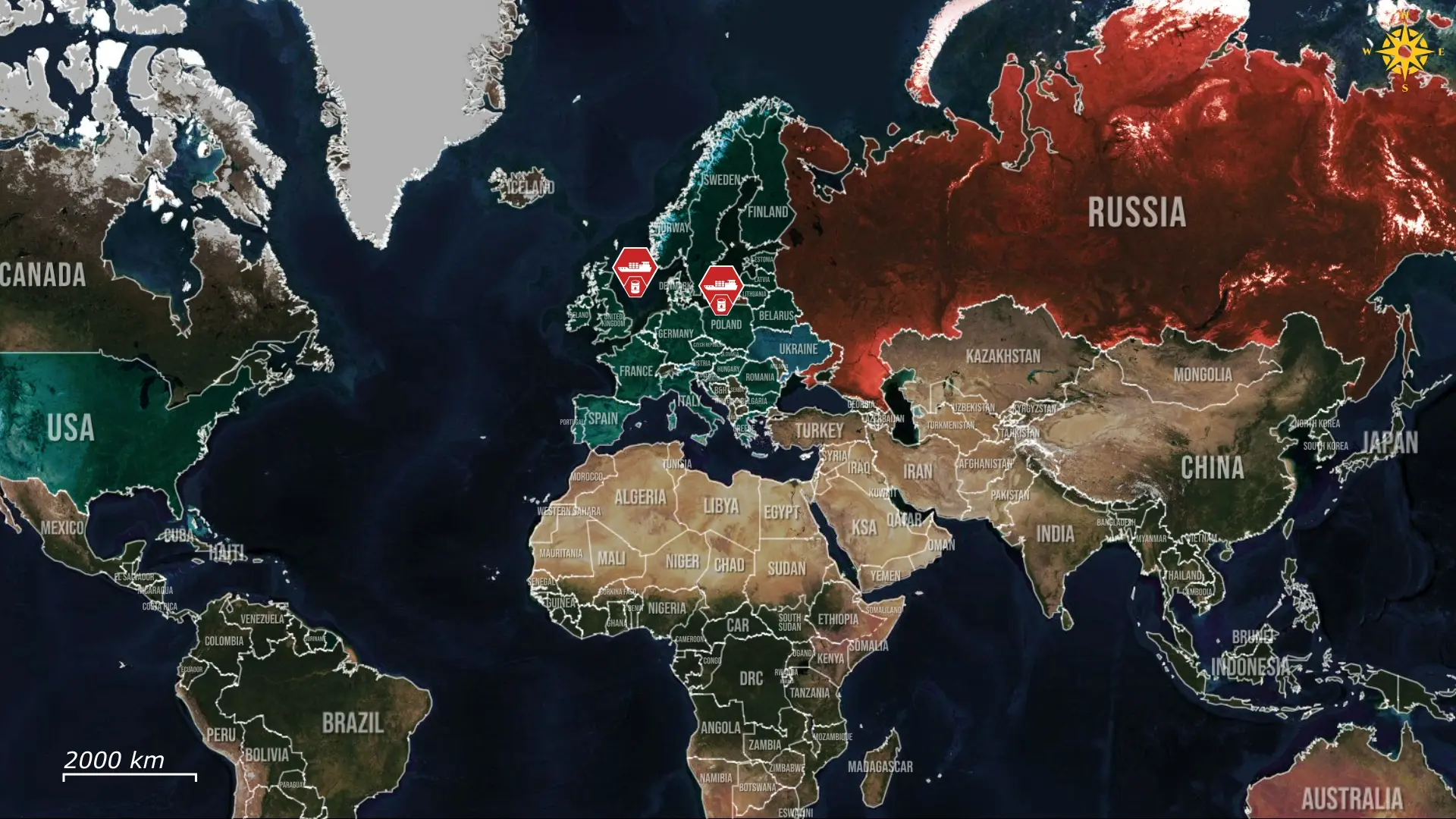

Les conséquences de cette vente se feront sentir dans le système énergétique russe, car la perte de ses hubs des Balkans et d’Europe implique de couper des milliards de revenus d’exportation et de contraindre les exportations de carburant à passer par des itinéraires plus longs et risqués via des intermédiaires et une flotte parallèle, où les coûts de fret et d’assurance peuvent augmenter de 30 à 40 %.

Le carburant autrefois raffiné et vendu en Europe doit désormais être traité et commercialisé sur le marché intérieur, poussant les raffineries déjà sollicitées de Nizhny Novgorod, Volgograd et Perm à leurs limites. La disparition des revenus stables en devises fortes issus des réseaux étrangers de vente et de stockage crée un déficit de trésorerie pouvant atteindre quatre milliards de dollars par an, même si les coûts de maintenance des raffineries complexes augmentent. Lukoil redirigera probablement une partie de son capital vers de nouveaux projets dans le Golfe et en Asie, mais ces projets sont encore loin de la rentabilité et comportent des risques politiques et logistiques différents.

Dans l’ensemble, la décision de Lukoil illustre jusqu’où les sanctions ont érodé les fondations du secteur pétrolier privé russe. L’entreprise ne s’effondre pas, mais se replie vers une structure plus petite et moins connectée, dépendant des échanges de gré à gré, de chaînes d’approvisionnement plus longues et de financements domestiques. Ce qui fut autrefois le géant énergétique russe le plus intégré à l’international se transforme en un opérateur régional limité par la liquidité à court terme, perdant sa présence internationale qui assurait à Lukoil résilience et rayonnement. À long terme, ce retrait signale un rétrécissement du domaine énergétique russe, moins compétitif à l’étranger et davantage dépendant du soutien de l’État sur le territoire national.

.jpg)

Commentaires